Blog

Por Pablo Milani

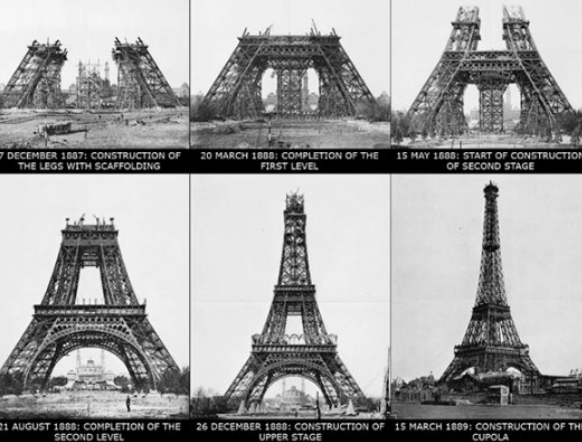

El ensayo de Roland Barthes sobre la Torre Eiffel va mucho más allá de una mera descripción arquitectónica, desvelando cómo esta estructura de hierro forjado ha logrado trascender su materialidad para erigirse como un mito moderno y un signo cultural inagotable. En su contexto histórico, la Torre fue un proyecto audaz de la Exposición Universal de 1889, concebida para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa y el apogeo de la ingeniería y la tecnología de un siglo XIX marcado por el positivismo y la industrialización. Su materialidad revolucionaria, el hierro remachado, la distinguía radicalmente de los monumentos tradicionales de piedra y mampostería. Esta novedad, lejos de ser universalmente aclamada, generó una intensa controversia inicial: muchos la tildaban de antiestética y, lo que era peor para la mentalidad burguesa de la época, “inútil”. Barthes subraya precisamente esta paradoja: lo que se percibía como una debilidad fundamental —su aparente falta de un propósito práctico— sería, irónicamente, la clave de su ascenso a la inmortalidad. El ingeniero civil Gustave Eiffel, en su defensa, argumentó sus posibles usos científicos y tecnológicos, como mediciones aerodinámicas o estudios de telecomunicaciones; sin embargo, Barthes demuestra que estas justificaciones utilitarias quedarían eclipsadas por el formidable potencial imaginario que la Torre estaba destinada a encarnar.

La relación entre la Torre Eiffel y la ciudad en la que está emplazada es, según Barthes, una fusión indisoluble, casi simbiótica. Su omnipresencia visual en París es tan palpable que, a pesar de los esfuerzos conscientes por ignorarla (como el de Maupassant, que almorzaba en su restaurante para no verla), la Torre se manifiesta como un fenómeno tan elemental y persistente como la naturaleza misma, con su existencia «incontestable». Barthes la describe elocuentemente como el «punto ciego» del sistema óptico parisino, el único lugar desde donde, paradójicamente, no se la ve, pero desde donde se contempla toda la urbe. Esta dialéctica entre «ver» y «ser visto» es central en el análisis de Barthes: la Torre, que es un objeto que se mira, y es también un diálogo, se transforma a su vez en un mirador que permite observar, comprender y «leer» la compleja ciudad. Esta función dual, activa y pasiva a la vez, la distingue de otros monumentos y la convierte en un «verbo completo». Para el parisino, la Torre es una «amiga», un centro constante en la figura cambiante que forman los habitantes de la ciudad, un punto de conexión que trasciende la geografía para unir a las personas en una experiencia compartida.

Pero la influencia de la Torre trasciende las fronteras de París, proyectándose como un símbolo universal. Es, sin lugar a dudas, el signo principal de París en el lenguaje global del viaje, presente en innumerables libros de texto, carteles turísticos y películas. Su poder, sin embargo, radica en algo más profundo que su mera representación de la capital francesa: Barthes destaca su forma simple y primaria, que la convierte en una «cifra infinita», un «significante puro». Él argumenta que la Torre está prácticamente vacía de significado intrínseco o fijo, lo que permite que los hombres le depositen incesantemente el sentido que extraen de su propio conocimiento, sus sueños o su historia. Puede ser un cohete, un falo, una torre de perforación, o el símbolo de la modernidad, la comunicación, la ciencia o el siglo XIX; esta polivalencia semántica es la fuente inagotable de su inmortalidad y presencia atemporal. La Torre atrae el significado como un pararrayos atrae los rayos, siendo siempre «algo distinto y mucho más que la Torre Eiffel.»

La inutilidad de la Torre, tan duramente criticada en sus inicios como un «escándalo» para la racionalidad burguesa, es paradójicamente la clave de su poder mítico y su perdurabilidad. Al escapar a la razón utilitaria, la Torre se convierte en un «gran sueño barroco» que roza los límites de lo irracional, liberándose de la servidumbre de una función concreta. Barthes postula que la arquitectura es siempre una combinación intrínseca de sueño y función, una expresión de utopía y un instrumento de conveniencia. La Torre, al despojarse casi de inmediato de las consideraciones científicas que autorizaron su nacimiento (poco importa hoy si fue realmente útil, dice Barthes), ha reconquistado una inutilidad básica que le permite vivir plenamente en la imaginación humana. No es un museo ni un templo en el sentido tradicional, sino un «grado cero del monumento» que, sin embargo, atrae cada año el doble de visitantes que el Louvre. Su carácter «confortable», al ofrecer a sus visitantes toda una polifonía de placeres (desde la maravilla tecnológica de su estructura, con sus diagonales y el sorprendente ascenso de sus ascensores, hasta la alta cocina y el panorama), la convierte en un objeto autárquico, un «pequeño mundo» donde se puede soñar, observar, comprender y comprar, como en un transatlántico, otro objeto mítico que suscita los sueños infantiles.

Más allá de su función y su mito, la Torre Eiffel se erige como una expresión artística vanguardista de finales del siglo XIX, precursora de una nueva sensibilidad perceptiva y del pensamiento estructuralista. Barthes la compara con las descripciones panorámicas de París en la literatura de Víctor Hugo (en «Notre-Dame de Paris») y Jules Michelet (en su «Tableau chronologique»), quienes, cincuenta años antes de su construcción, anticiparon la visión aérea que la Torre ofrece. Desde su cima, París se transforma en un «objeto inteligible», un «corpus de formas inteligentes» donde lo material se une a lo abstracto. El visitante, al descifrar el panorama, realiza un acto de «abstracción concreta», una reconstrucción mental que trasciende la mera percepción sensorial. Es un proceso de «desciframiento» donde el conocimiento y la memoria cooperan con la sensación para producir un mapa mental de la ciudad. La Torre, en este sentido, no solo se mira, sino que se piensa, invitando a una exploración intelectual y afectiva de la ciudad y su historia, materializando una imaginación que tuvo su primera expresión en la literatura. Permite la integración de la ciudad en los grandes temas naturales, transformando la multitud de hombres en paisaje, y aportando una dimensión romántica al mito urbano.

A 25 años del siglo XXI la Torre Eiffel mantiene intacto su magnetismo y su relevancia global. Lejos de volverse obsoleta, ha consolidado su estatus de ícono universal. Aunque los usos tecnológicos que Eiffel previó (telecomunicaciones, observación meteorológica, emisora de radio y televisión) han evolucionado e integrado nuevas funciones, su mito desbordante sigue siendo su principal motor y su razón de ser. La Torre continúa siendo un observatorio intelectual y emocional que permite a millones de personas «leer» la historia y el presente de París, desde su prehistoria acuática (que Barthes evoca al situar al visitante a la altura de las olas del Sena primigenio) hasta la yuxtaposición de lo antiguo y lo moderno en su paisaje urbano, como un lienzo abstracto con «oblongos oscuros» y «rectángulos blancos». Su capacidad de ser un «cristalizador de sueños» asegura su perpetuidad como un monumento total, habitando eternamente en la imaginación colectiva y adaptándose a los significados cambiantes que la humanidad le asigna. Su destino es, sin duda, seguir siendo un objeto que ve y una mirada que es vista, un verbo completo y dialéctico en la incesante interacción entre la percepción y el significado humano. La Torre Eiffel, en su esencia, sigue siendo ese signo puro, prácticamente vacío, que lo significa todo y que, por su prodigiosa propensión al significado, atrae y deposita incesantemente los sueños y la historia de la humanidad, confirmando su lugar como un monumento más allá del tiempo y la utilidad práctica.

Etiquetas: Pablo Milani, París-, Roland Barthes, Torre Eiffel