Blog

Por Guillermo Fernandez

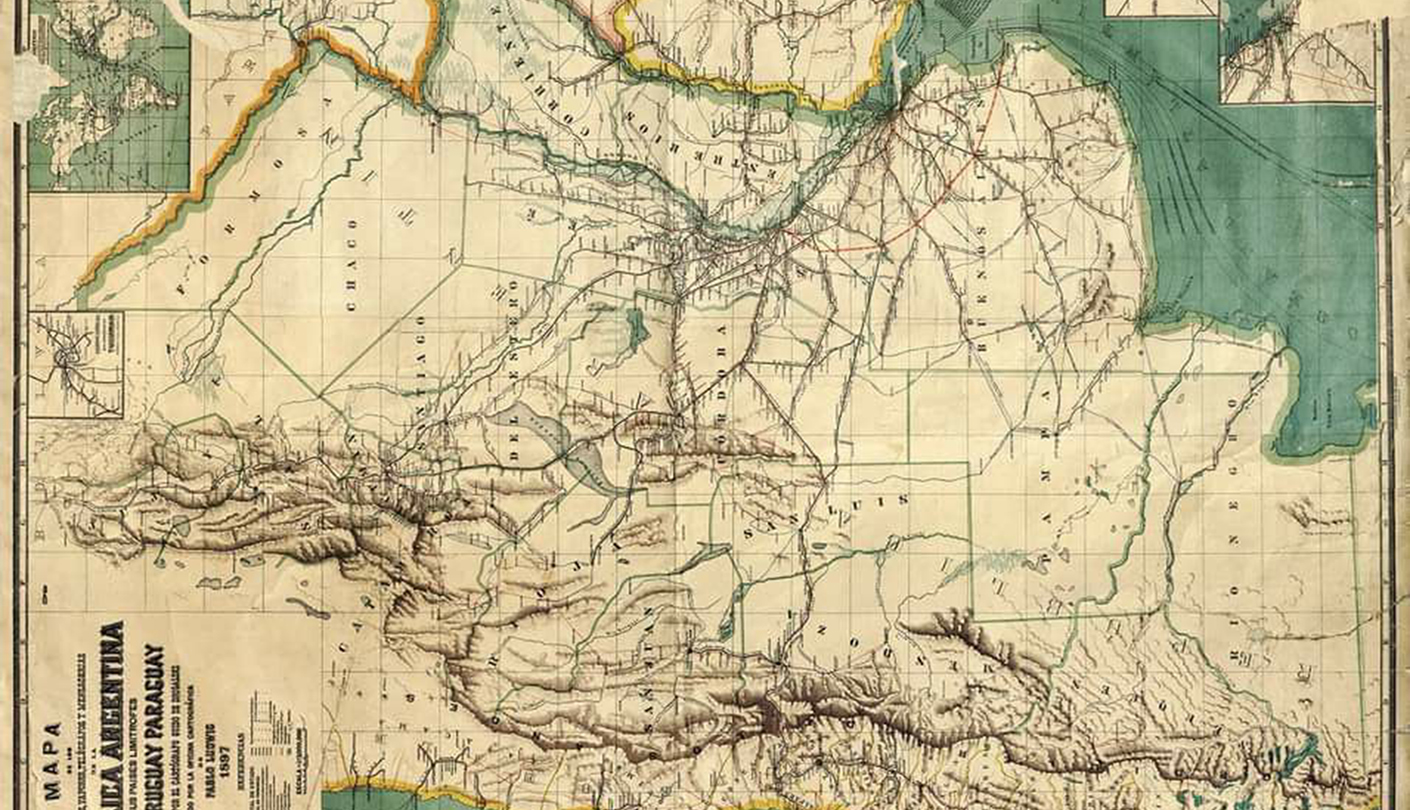

I. Letra y cartografía

Abundante literatura argentina se ha ocupado de nuestro suelo. Esta afirmación se convalida con la idea de “patria” que surge con toda la obra denominada “gauchesca”. Sin duda, el combate se libraba entre quienes defendían el territorio, como un “cuerpo” humano que montaba a caballo y aquellos que intentaban usurparlo.

El mismo Domingo Faustino Sarmiento en Facundo (1845) “lee” a Quiroga como un caudillo que se confunde con su espacio y su tamaño épico no es más que la extensión que le otorga su provincia.

El término “salvaje” define en algún punto aquello que no se puede contener, que desborda en una geografía que no responde exactamente con un mapa.

José Hernández, continuando de alguna manera esta línea de frontera, testimonia en las dos partes del Martín Fierro (1872) el arraigo a la llanura y, como contrapartida, una biografía del hombre que defendía el suelo que lo cobijaba de las malezas que representaba el salvaje. En ese momento, el término Patria se consustanciaba con el de Nación.

Las menciones a Sarmiento y a Hernández son a título de ejemplos de una preocupación constante de un conflicto que hoy denominaríamos geopolítico: la pampa generó con el correr de la historia individuos que se ufanaban de tener el mismo “contorno corporal” que el suelo que habitaban y recorrían a caballo.

La institución escolar a fines del siglo XIX y durante el XX replicó en sus manuales la epopeya de los payadores que reivindicaban la lucha por una geografía común y que coincidía con la lengua en la que los individuos se reconocían.

El gaucho fue sustituido por el caudillo y por el prócer como una metáfora para que los manuales insistieran, a partir de figuras para troquelar, que había días en el calendario para celebrar y para recortar en un cuaderno forrado con papel araña, hombres que habían perdido su contorno. Eran siluetas que referían a un territorio.

II. Invasiones

El cine insistió en la disolución paulatina del suelo propio. El director Hugo Santiago en el año 1969 produjo la película Invasión con el guión de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. La trama quizás advertía de una presencia siniestra. Un fantasma que se avecinaba y que siempre había estado al acecho: la dictadura como poder que iba a arrasar la libertad.

Aparecía otro cuerpo en la historia del país; pero esta “silueta” no guardaba relación con la llanura del siglo anterior. Aquello que defendería la presencia militar nunca sería lo nuestro.

Lo de Santiago fue un llamado.

En el año 1972 otro director sentenció la pérdida del territorio. Pino Solanas con film Los hijos de Fierro realizó una clara referencia a la epopeya nacional de Hernández.

Solanas retrató la imposibilidad del hombre contemporáneo de desligarse de su pasado. En suma, ser “hijos de Fierro” era buscar una continuidad sin límites, testimoniar un desapego con la historia.

Ya no había próceres troquelados a quien rendir homenaje. Había individuos con una convicción lejana a los manuales. Los contornos de estos “nuevos hombres” que emergían del Martín Fierro defendían un país.

Ellos soñaban con los ojos abiertos y se correspondían unos a otros en la utopía.

III. Futuro

Ninguna proeza es estéril. El pasado y la memoria confluyen siempre en el mismo programa. Hoy al territorio se lo puede denominar “capital financiero”. Todo gobierno posee la sombra de lo sucedido.

La gravedad de la pérdida del territorio no es sólo un problema ambiental; es tener conciencia de que lo “propio” se desdibuja, como un patrimonio que ya deja de tener dueño.

Toda una orfandad.

Etiquetas: Cine, Domingo Faustino Sarmiento, Guillermo Fernandez, Hugo Santiago, José Hernández, literatura argentina, Pino Solanas