Blog

Por Luciano Sáliche

1

No hay destino. Algunos, ebrios de fe, creerán que sí, que en el reverso del cielo está trazado el mapa vital de cada persona, pero no: no hay destino, lo que hay son expectativas. Las ponen los otros, o nosotros mismos en base a los demás. ¿Y qué se esperaba del hijo de un pastor protestante nacido bajo las nubes de Zundert, Países Bajos, año 1853? Vincent van Gogh llegó al mundo con el peso de la familia que fue y de la que no fue. El año anterior, el mismo día de su nacimiento, su madre parió un hijo muerto. Ahora, a ese primogénito, lo reemplazaría el recién nacido, incluso con su nombre. Así también se llamaba su abuelo, un respetado comerciante de arte que tres de sus seis hijos continuaron con su oficio. El que también continuó el oficio paterno fue el padre de Vincent Van Gogh: ministro de iglesia. Theodorus van Gogh y Anna Cornelia tuvieron más hijos. Al segundo, también varón, le pusieron igual que su padre, Theodorus, y se dedicó al comercio del arte. Y el magma de relaciones puede seguir narrándose como una reproducción encadenada, entrelazada, repetida, como una misma cosa, una familia.

En La viuda de los Van Gogh, el escritor marplatense Camilo Sánchez reconstruyó el vínculo entre los hermanos desde la ficción. Y lo hizo a partir de un personaje en apariencia lateral: Johanna van Gogh-Bonger, esposa de Theo. Se lee en este libro del año 2012: “A Johanna le atormenta sin remedio no haberse opuesto, en el tercer o cuarto mes de embarazo, a la idea de su esposo Theo de continuar la tradición familiar y llamar Vicent al hijo por venir (…) Lo que sí pudo saber Johanna, y es una imagen que la persigue desde entonces, es que el primer Vincent fue enterrado en el pequeño cementerio de Zundert, junto a la iglesia de altos muros colorados y una claraboya cercana a los techos de teja, a pocos metros de la casa de los Van Gogh. Y que el segundo Vincent (…) fue un pequeño que creció llevando flores a una tumba en la que leía su propio nombre y la fecha de su cumpleaños”. ¿Qué clase de destino está escrito, si es que alguien puede leerlo, en el reverso del cielo? ¿Cómo traspasar las expectativas familiares que lo ataban a mimetizarse con alguien que ni siquiera llegó a nacer, que ni siquiera llegó a existir?

“Mi infancia fue sombría, fría y estéril bajo la influencia de la influencia. Y, hermano, tu infancia también”, escribió en una carta a Theo fechada el 18 de diciembre de 1883. Tenía treinta años y acababa de llegar a Nuenen. Un halo de angustia cubría sus días, aunque resistía. Meses atrás había estado en La Haya viviendo un romance con una mujer a la que llamaba Sien. Tenía dos hijos: una de cinco años y uno recién nacido que el propio Vincent acompañó el último tramo del embarazo. Era prostituta. Su padre desaprobó la relación y ejerció la presión suficiente para lograr que eso se termine y vuelva a la casa. Estuvo poco tiempo, apenas un par de meses. Y ahora, en Nuenen, estaba conociendo a otra mujer. Su nombre era Margot, pero la historia terminaría mal. Se enamoran, piensan en casarse y, como ninguna de las dos familias lo aprueba, ella intenta suicidarse tomando veneno. “Y ahora te digo —continúa en esa carta a Theo—, de hermano a hermano y de amigo a amigo, aunque tu infancia fue sombría y frustrada, busquemos en el futuro esa luz suave para la que no conozco mejor nombre que un rayo de luz blanca: el bien”.

La primera ruptura con el entorno familiar la tuvo a los once años: lo enviaron a estudiar a Zevenbergen. Dos años después, a Tilburg. Y en 1869, a los 16, su padre lo mandó a trabajar con su tío. Tenía una gran compañía de arte en La Haya. Ninguna de las tres veces entendió cómo una familia que pregonaba la tradición y el ensimismamiento lo expulsara. Era tímido, extremadamente tímido. Pero en esas vueltas de la vida, a sus veinte años, transferido a una sucursal de Londres, con un buen sueldo, abrazó algo parecido a la felicidad. Luego, la vida: un amor no correspondido, la desilusión con el mercado del arte, abulia. Después de algunos trabajos, pensó que su destino, su misión, era convertirse en pastor, como su padre. Quizás ahí estaban las respuestas. Tampoco. Terminó desencantado con las autoridades eclesiásticas y en una nueva escena sin rumbo. Cuentan Steven Naifeh y Gregory White-Smith en Van Gogh: la vida que su padre estaba tan preocupado que pensó en internarlo en un manicomio. Fue en ese momento que Theo, su hermano, le dijo que apueste por lo que le gustaba: el arte.

3

La historia que sigue es conocida y va directo hacia su final: Vincent van Gogh se encierra en habitaciones diminutas a pintar algunas zonas interiores ligadas a la emoción, que es lo que le sale de la cabeza, lo que le brota de las manos, y cree que eso, en algún momento, comenzará a darle algo de dinero. Mientras tanto, su hermano, desde París, que adquiere cierto renombre en el mercado del arte, le envía dinero. En el medio, dos pequeños giros y un clímax. El primero es la muerte de su padre, marzo de 1885, de un ataque al corazón. El otro es la mudanza a la casa de Theo, marzo de 1886, donde comprueba que no pueden vivir juntos, que ni con él, su gran hermano, su compañero, la vida se hace más fácil. Aprovecha, sí, para recorrer muestras en París, para conocer artistas, para pintar mucho, pero decide partir. El clímax de su vida es un ¿brote psicótico?, ¿exceso de absenta? que se produce el 23 de diciembre de 1888. Vivía con el pintor Paul Gauguin, que esa noche no estaba en la casa. Van Gogh dice escuchar voces dentro de su cabeza y eso lo lleva a cortarse la oreja con una navaja, envolverla y ofrecerla de regalo. Pero, ¿a quién?

En 2016, la historiadora británica Bernadette Murphy publicó una investigación que revela quién recibió la oreja: trabajaba en un burdel. ¿Estaba enamorado? Poco se sabe de las circunstancias que sobrevuelan en esa escena ya mítica de la historia del arte. Lo encontró un policía a la mañana siguiente: estaba inconsciente. Lo dejaron en el Hospital de Arles y despertó sin recordar nada. Una gran venda le cubría la oreja faltante. Cuando Theo llegó de París luego de un largo viaje, se abrazaron, pero Vincent estaba apenas lúcido. Algo vio, seguramente, algo mínimo; algo en esas pupilas perdidas le hablaban de lo que finalmente sucedería un año y medio después, en Auvers-sur-Oise, el 27 de julio de 1890, cuando, con 37 años, se apoyó un revólver en el pecho y apretó el gatillo. Nadie sabe dónde ocurrió el disparo, pero sí que caminó con la bala metida en el cuerpo hasta el albergue donde vivía, llamaron a los médicos, lo atendieron, intentaron salvarlo, pero fue imposible: murió treinta horas después con una pipa humeando en su boca y su hermano tomándole la mano. Las últimas palabras: “La tristeza durará para siempre”.

Hoy es algo más que un pintor rescatado del olvido. La muestra Meet Vincent van Gogh aporta algo más al gran mito: ahora sus obras pueden “vivirse” y “disfrutar en familia”. Y es una exposición más de una verdadera oleada: Imagine Van Gogh, Van Gogh Alive, Van Gogh Immersive Art Experience… Lejos de ser un artista de culto, un placer refinado de la cultura especializada, el pintor neerlandés se convirtió en un ícono de la industria cultural, a un nivel similar al de artistas como Frida Kahlo, donde su estilo se vuelve una marca y su estética se la puede ver hasta en productos insólitos en las góndolas del supermercado. En vida, Van Gogh imaginaba algo de dinero, un poco de fama, pero nunca verse reflejado en la definición que dio Willem van Gogh, bisnieto de Theo: “Es uno de los artistas más importantes y definitivamente el más querido en todo el mundo”. Sin duda lo es, pero ¿quién hubiese imaginado que aquellas severas expectativas familiares y esa tristeza constitutiva eran escalones previos a su institucionalización definitiva? ¿Qué dirá, si es que alguien lo puede leer, su mapa trazado en el reverso del cielo?

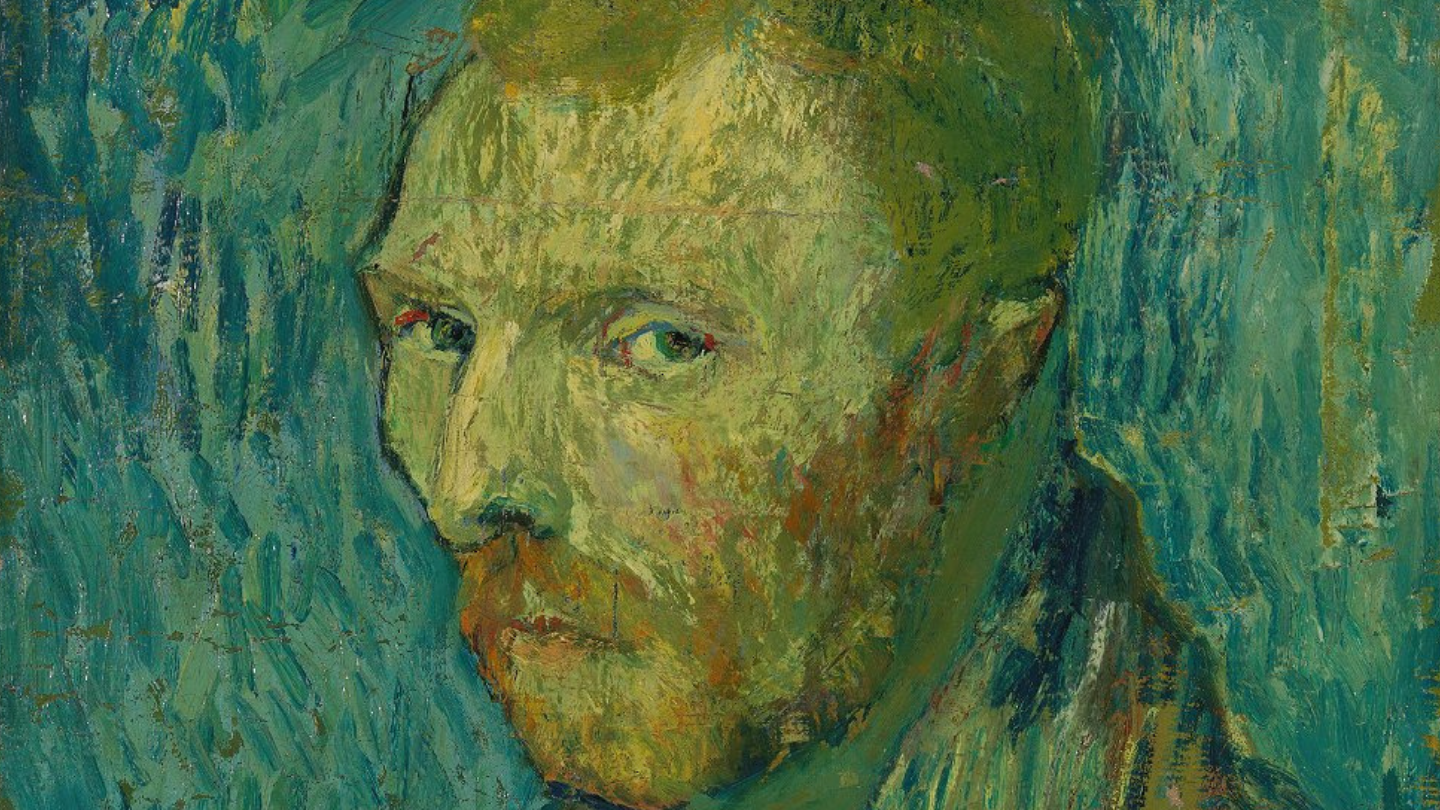

* Portada: Vincent van Gogh. Autorretrato de 1889

Etiquetas: arte, Bernadette Murphy, Camilo Sánchez, Gregory White-Smith, Johanna van Gogh-Bonger, Steven Naifeh, Theo van Gogh, Vincent van Gogh, Willem van Gogh